Mercoledì 23 settembre ore 21 – TAXI TEHERAN di J. Panahi – ingresso € 4,00

Venerdì 25 settembre ore 21 – MARGUERITE di X. Giannoli (VENEZIA 72 – In Concorso)

Sabato 26 settembre ore 21 – SEI VIE PER SANTIAGO di L. Smith – ingresso € 4,00

Domenica 27 settembre ore 18.30 (ingresso € 4,00) e 21 – MARGUERITE di X. Giannoli (VENEZIA 72 – In Concorso)

Taxi Teheran

Jafar Panahi sfida nuovamente il regime. Il regista de Il palloncino bianco e Il cerchio, condannato nel 2010 a sei anni di reclusione e a venti di inattività per la partecipazione ad azioni di protesta contro il governo iraniano, riesce a dribblare la censura piazzandosi, solo, alla guida di un taxi, con una telecamera fissata al cruscotto.

Da lì – regista e autista – lancia uno sguardo acuto e senza filtri alla variegata fauna umana di Teheran: attraverso storie e atteggiamenti dei passeggeri che scendono e salgono dal taxi, tesse un quadro articolato e di complessità disarmante che ritrae non solo le contraddizione della sua città e di un paese ancora stretto nella morsa dei tabu e dei divieti, ma anche un’umanità che nonostante tutto continua a vivere di paure e di ideologie (vecchie o nuove), di passione e di emozioni.

Il cinema ai tempi della censura. Ovvero come un regista di fama internazionale può esprimersi quando il suo paese glielo ha vietato.

Finto documentario, Taxi Teheran ha in realtà alla base sceneggiatura e attori, nonostante l’impostazione estetica di spiazzante semplicità. Così come Jafar Panahi, gli attori ingaggiati hanno rischiato a loro volta andando contro i dettami del regime. Protetti (ma solo in parte) dall’anonimato concesso dalla totale assenza di credit, si sono accomodati sul sedile di un taxi e, di fronte alla fissità di una videocamera, hanno accettato di ritrarre le mille contraddizioni di Teheran.

Dal venditore clandestino di film hollywoodiani ed europei in dvd dall’animo cinefilo alle anziane signore che vanno di fretta con una boccia di pesci rossi fino al ferito che deve essere portato in ospedale assistito dalla moglie e che, ripreso dal telefono del regista, fa testamento: l’esistenza scorre davanti al parabrezza e allo specchietto retrovisore di un’auto che è unico set e che, metaforicamente, ha Panahi alla guida così come il film lo ha alla regia.

Con un’unica concessione biografica: la (vera) nipotina del regista, saccente e curiosa, che Panahi va a prendere a scuola. E che, senza lo zio, era a Berlino lo scorso inverno per ritirare l’Orso d’oro con cui il Festival ha premiato il coraggio e l’originalità di un film che non avrebbe dovuto essere girato. Dando voce alla passione cinefila e narrativa che si oppone a ogni totalitarismo.

Cinema militante, insomma, ma senza dare troppo l’impressione di esserlo. Lo sguardo di Jafar Panahi è dolce e guarda con condiscendenza le miserie e le convinzioni, ma anche quella vitalità nutrita di speranza che è motore del vivere quotidiano, del consumato “tirare avanti” pur fra le difficoltà di ogni giorno. Certo, l’impostazione narrativa risulta di difficile digeribilità artistica: è arduo appassionarsi di fronte alle vicende di illustri sconosciuti che aprono una portiera per salire e la riaprono poi per scendere dopo aver snocciolato frammenti di vita, di ideologia, di follia a volte.

Ma è proprio l’assenza di giudizio e di sarcasmo nello sguardo del regista che riesce a oliare i rugginosi meccanismi di un film così semplice in apparenza, eppure così ostico: la finzione mostrata da Panahi sembra superare in realismo la verità stessa. Una verità di cui il regista, seduto alla guida, sembra mettersi al servizio così come fa un taxista al servizio dei suoi passeggeri. Portandoli a destinazione e ascoltando le loro storie, senza suggerire loro dove andare e – soprattutto – senza supponenza di fronte alle loro debolezze.

Come a ricordare che, in fondo, siamo tutti sulla stessa barca. O sullo stesso taxi.

Sei vie per Santiago (Walking the Camino)

Viaggiare significa lasciare a casa una parte di sé, per cercare tra le vie del mondo tutte le risposte intrappolate nei meandri del cuore; e al nostro ritorno, non saremo più gli stessi.

Lydia B. Smith vuole raccontare proprio questo attraverso il documentario Sei Vie per Santiago – Walking the Camino, in cui la filosofia del viaggio acquista un plus valore poiché va ad amalgamarsi nel contesto sacrale del pellegrinaggio, del cammino fatto a piedi, in una strada aspra e meravigliosa, che da Saint Jean Pied de Port attraversa il territorio francese e spagnolo, passando da Pamplona a Burgos, dal Convento di Sant’Antonio a La croce di Ferro e così via per ben 800 km, fino a raggiungere Santiago Di Compostela. Un tragitto conosciuto fin dal Medioevo, tra l’altro dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, in cui la regista riversa, come sulla tavolozza di un pittore, personalità differenti, ognuno con la propria battaglia, ognuno perso in una strada che ha bisogno di esplorare, spesso senza volerlo o senza saperlo.

Così Annie si lascia guidare dalla spiritualità e dalla competitività di stare al passo con gli altri, rendendosi infine conto che il suo corpo necessita di un passo lentissimo e meraviglioso, perché la vita va assaporata a piccoli sorsi. Per Wayne percorrere il Cammino di Santiago equivale ad onorare la memoria della moglie e nel rimembrare la sua assenza si fa accompagnare dal prete Jack. Misa ha intrapreso la sua lunga passeggiata pensando di ritagliarsi un momento per sé e restare sola, ma William sembra averle scombinato i piani! La tenace brasiliana Sam ha bisogno di ritrovare la forza e prendere in mano la sua esistenza; Thomas lo fa per sport, mentre Tatiana è spinta da una fede incrollabile e con coraggio si cimenta in questo viaggio col figlio di 7 anni e col fratello ateo Alexis, che spera di cambiare, ma alla fine sarà lei a trovarsi diversa.

La macchina da presa si muove con poetica destrezza tra i fili d’erba commossi di rugiada, prati illuminati dal sole, distese di grano che danzano al vento e piccoli ostelli in cui rifugiarsi con l’anima e il corpo, condividendo non solo il cibo, ma anche ansie, dolori, aspettative e gioie.

Credo di essere nata per fare questo film – racconta la Smith – Percorrendo il Cammino mi sono resa conto di quanto sia magico e sacro… non pensavo che sarei stata in grado di captare la sua magia. È un cammino verso il cuore, verso quello che c’è dentro.

La pellicola sa convogliare gli spettatori verso il ghirigori della storica via dei pellegrini, con l’aiuto di una colonna sonora spirituale, in grado di sintonizzarsi perfettamente al battito del cuore. Fa venire voglia di abbandonare tutto il caos della routine quotidiana, mettere da parte i rancori accumulati, le imprecisioni di una vita già programmata; azzerare il rumore del bla bla bla di fondo e alzare unicamente il volume della vita che scorre dentro: fluida, libera, già conscia di quale sia la sua meta.

La regista americana sa prenderci per mano e insegnarci che ognuno ha il suo passo, ma che tutti alla fine raggiungono la vetta; sa farci capire, senza giri di parole e filosofie trascendentali, che la tutta la nostra vita è un viaggio alla scoperta di noi stessi e che dietro la fine si cela sempre un nuovo inizio.

Marguerite

“Ci sono due modi di vivere la vita, la si può sognare o la si può realizzare”. Quale delle due strade abbia scelto la protagonista di Marguerite forse è solo un dettaglio, un gingillo inutile rispetto all’immensità nella quale l’opera ci risucchia, prendendoci per mano e coinvolgendoci in un danza folle, sfarzosa, comica come solo la drammaticità di una mente ambiziosa può essere, ed esilarante come la voce stridula della contessa, che canta, urla strappando suoni orfani di note attirando su di sé l’attenzione che basta a catapultarci nel suo castello.

Siamo nel 1921, a pochi chilometri da Parigi e l’aristocrazia si riunisce, come di consueto, nella dimora di Marguerite Dumont (Catherine Frot), in cui la musica classica è un pretesto per opere di beneficenza. Ma chi è questa bella donna che possiede in casa abiti di scena, libretti d’opera e animali da compagnia strambi quanto fondamentali per le sue apparizioni (dal boa albino al pavone)? Nessuno la conosce bene, però tutti gli ospiti sanno che è molto ricca e che ha dedicato una vita intera alla sua più grande passione: la musica. Piccolo dettaglio, ahimè, è più stonata lei di una campana! Il che provoca un’ilarità tacita tra i suoi ammiratori, i quali la incoraggiano con applausi e omaggi floreali, facendole credere di essere una diva.

……

Una pellicola divertentissima, con musiche mozzafiato e una scenografia stellare, capace di trasportarci davvero nell’Epoca d’Oro degli anni Venti, in quella Paris così luminosa, viva di cultura fluida e ideologie nuove, che però nasconde bene l’atrocità della solitudine e il marcio incallito di chi non ha il coraggio di dire la verità.

Marguerite, la cui figura tra l’altro si ispira ad una donna davvero esistita, crea adagio un mondo fatto di spettacoli, teatri, emozioni mai vissute se non tra le camere chiuse della sua mente e un angelo nero – il maggiordomo Madelbos (Denis Mpunga) – che sa custodire la sua follia, cullarla tra le braccia e preservarla dal male che la circonda.

Attorno a lei terra bruciata di falsità, maschere su maschere che non si sa più dove accatastarle. La finzione diventa un modo d’essere, si incolla al volto del marito, degli aristocratici amici del circolo fino a non staccarsi più e a creare un tunnel di non ritorno; un labirinto intricato di follie, ambizioni, verità nascoste e… delusione; una, ma fatale.

Cos’è la musica senza un pubblico? Cosa siamo noi senza l’occhio del mondo che perennemente ci mette a fuoco, che ci applaude quando ha voglia di farci sentire importanti, per poi annientarci sputando cattiverie?

Marguerite, pur nella sua delirante esistenza, grida a chiare lettere la salvezza dell’anima, quella che si concretizza nelle passioni che coltiviamo, talvolta non essendone capaci, convinti però che quella è la nostra strada, che ci farà stare bene e spesso, non serve propriamente aver stoffa, quanto possedere il giusto talento per “fingere di fingere”…

Con una citazione che il regista mette in bocca a Madelbos, vi invitiamo a meditare sull’essenza dell’arte, di qualsiasi natura essa sia, nella vita umana; non smettete di amare le vostre passioni, perché esistere è soprattutto insistere!

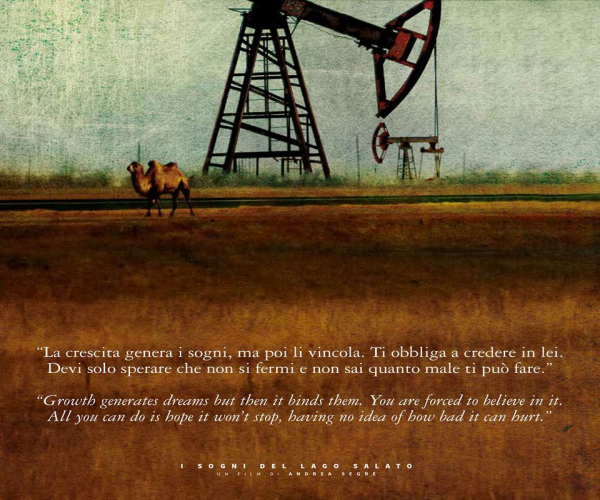

Il Kazakistan oggi vive l’euforia dello sviluppo che l’Italia non ricorda nemmeno più.

Il Kazakistan oggi vive l’euforia dello sviluppo che l’Italia non ricorda nemmeno più.